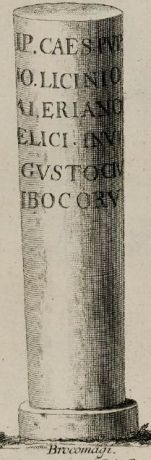

Borne Milliaire

Brocomagus/Brumath

Brumath il y a longtemps déjà…

De la protohistoire à l'époque romaine

Il y a environ sept mille ans, débuta pour Brumath une passionnante aventure.

De nombreux vestiges, découverts dans le sous-sol brumathois, parmi lesquels figurent des restes d’habitat et de remarquables céramiques ornées de décors rubanés, permettent de dire que, dès le Néolithique ancien (entre 5400 et 4900 ans avant notre ère), le site présentait une amorce d'installation permanente de part et d'autre de la Zorn. Notre région devenait rapidement une zone de passage, malgré les difficultés pour traverser la zone marécageuse de la plaine alluviale de la Zorn. Ces installations sont toujours présentent entre 4900 et 4600 av. J.-C., sous la culture dite du « Grossgartach » du Néolithique moyen. Puis le secteur ne semble plus être habité au début de l’Age du bronze. Les installations réapparaissent vers 1500 av. J.-C. au Bronze moyen pour ne plus disparaître. Vers 800, le peuplement se déplace des alentours de Brumath, vers les quartiers actuels de notre ville, les nécropoles restant le long des axes de circulation.

C’est vers la fin de cet Age du fer qu’on fonda la bourgade. C’était sans doute un grand marché à l’origine, installé le long des circulations, qui donna le nom à Brumath, le marché de Broco « Brocomagus ».

Vers 60 av. J.-C., les Triboques, une tribu celte établie sur la rive droite du Rhin, furent embrigadés dans la coalition des Suèves conduite par Arioviste, le chef germain. Celui-ci traversa le Rhin et envahit la plaine d'Alsace. Les Triboques en profitèrent pour s'emparer de Brocomagus, et de l’Alsace toute entière. Il s’apprêtait à conquérir le Jura avant d’être stoppé par une coalition entre tribus gauloises et les armées de Rome.

Après la défaite d'Arioviste, battu par Jules César, une partie des Germains retraversèrent le Rhin.

Toutefois, les Triboques furent autorisés par les Romains à s'établir définitivement sur la rive gauche du Rhin. La Basse-Alsace devint la Civitas Tribocorum, la Cité (chef-lieu et territoire) des Triboques.

Entre 15 et 20 ap. J.-C., les armées romaines s'installèrent en Alsace. Quelques années après, Brocomagus, sans doute une bourgade déjà assez grande, deviendra Capitale de Cité.

Pendant quatre siècles, celle-ci connaîtra une alternance de troubles et de répits plus ou moins longs. Les multiples vestiges mis au jour témoignent de l'importance prise par le chef-lieu de la Cité. Brocomagus faisait partie des villes d’influence du Rhin supérieur. Etroitement liée à Strasbourg « Argentorate », ville d’établissement d’une légion quasi en permanence, elle est située sur le carrefour des voies nord-sud reliant le limes et est-ouest, sur le passage des Vosges via Tres Tabernae (Saverne).

Malheureusement en 352, après les grandes invasions alamanes qui pillent et incendient la ville, Brocomagus perd son statut de capitale au profit d’Argentorate protégée derrière ces murs. La ville ne s’en remettra jamais, et l’empereur Julien l'Apostat (361-363) fera une halte ici, afin d’organiser la reconquête de la région. Après être parti de Reims, il franchit les Vosges et avance vers la plaine rhénane, alors entièrement aux mains de l'ennemi. Son premier souci est de s'assurer un point d'appui et un poste d'observation. C'est Brocomagus qu'il choisit, et c'est devant cette ville détruite qu'il défait les Germains. Mais il favorise Saverne, plus près des carrières de pierre, pour établir son camp de retranchement en le fortifiant, laissant Brumath dans son état.

Mais quand, au début du 5e siècle, le système défensif romain s'effondra en Alsace, les Alamans et les Francs déferlèrent définitivement sur la Gaule du Nord-Est ; l'Alsace romaine avait vécu.

Blason des Seigneurs de Lichtenberg

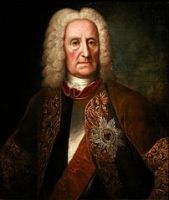

Jean René III de Hanau-Lichtenberg

1665 – 1736

De l'époque romaine à la fin de l'ancien régime.

La victoire de Clovis à Tolbiac (Zulpich près de Cologne) en 496 permit l'incorporation de l'Alsace dans le royaume franc. Plusieurs souverains séjournèrent alors à Brumath, tel Charlemagne en 772.

Brumath s'appelait alors Brocmagad.

Mais il faudra attendre longtemps pour que la cité retrouve ne serait-ce qu'une infime partie de sa notoriété perdue...

Le 27 novembre 883, il restait toutefois de son passé prestigieux, le fisc carolingien avec une résidence royale, des édifices publics et des églises, dont Arnoulf, roi de Germanie, fit don à l'abbaye de Lorsch près de Worms, dont la succession échut aux archevêques de Mayence, princes électeurs du Saint Empire. Vers la fin du 11ème siècle, Brumath fut concédé aux Landgraves de Basse-Alsace, les comtes de Werd.

On suppose, que ces derniers firent reconstruire à l'emplacement de la résidence impériale, ou Pfalz, le premier château fort de Brumath, une Wasserburg au bord de la Zorn.

Des difficultés financières contraignirent les Werd à céder, en 1332, leur fief brumathois aux seigneurs de Lichtenberg : Jean II, ou Hanemann, et Ludwig, ce dernier bientôt relayé par son neveu Simon. Les Lichtenberg obtinrent de l'empereur Louis de Bavière, en 1336, le "statut de ville" pour Brumath et érigèrent dans la foulée une enceinte autour de leur agglomération avec murs et fossés, financée par une levée spéciale d’impôts.

Au milieu du XIVe siècle, les deux lignées rivales des Lichtenberg se firent élever chacune un château à Brumath, l’un dans l’angle Sud-Est de la ville, qui sera la future Krantzburg, l’autre dans le Weyergarten, au Sud-Ouest de la place Geoffroy Velten actuelle. Ce dernier passa en 1383 aux comtes de Linange, avec la moitié de Brumath issue du domaine de Hannemann de Lichtenberg. Ceci fut le point de départ d’un conflit entre Lichtenberg et Linange qui dura plus de 60 ans. Entretemps, la maladresse des Linange, autorisant en 1389 le Comte Palatin Ruprecht à utiliser les remparts de Brumath pour abriter ses troupes lors de sa guerre contre la ville de Strasbourg, causa la ruine totale des remparts et des deux châteaux de Brumath.

Les Linange firent reconstruire le leur, tandis que les Lichtenberg, qui avaient donné le leur à d’autres familles nobles peu avant la destruction de 1389, s’en firent bâtir un autre au début du XVe siècle sous la cour du château actuelle. Les deux derniers rejetons de la dynastie des Lichtenberg, les frères Jacques le barbu et Louis V n’étaient pas disposés à laisser Brumath. A la tête de forces importantes, ils occupèrent la ville, et mirent le siège devant le château de Schafried dans le Weyergarten en 1450. Au bout de quinze jours, ce dernier tomba. Il fut rasé jusqu’aux fondations.

L'invasion des Armagnacs vers 1440 causa aussi des dégâts à Brumath, notamment à la commanderie du Saint-Esprit de Stephansfeld, fondée en 1220 par les Landgraves de Werd.

Les Lichtenberg furent à nouveau les maîtres de Brumath.

Quand Jacques de Lichtenberg, le dernier de la dynastie, surtout connu pour sa passion amoureuse pour la belle Barbel d’Ottenheim s’éteignit, en janvier 1480, les biens et fiefs des Lichtenberg furent répartis entre les deux gendres de Louis V : le comte Simon Wecker de Bitche-Deux-Ponts, époux d'Elisabeth de Lichtenberg, et le comte Philippe Ier de Hanau, époux d'Anne de Lichtenberg, à l’origine de la lignée des Hanau-Lichtenberg.

Le 10 mai 1480, le comte Philippe Ier de Hanau-Lichtenberg, veuf depuis 1474, vint à Bouxwiller pour régler ses affaires d'héritage. Le sort voulu que ce même jour il rendit son âme à Dieu. Le partage des biens brumathois donna, une fois de plus, naissance à des litiges. C'est pourquoi il fut opéré sur l'ordre exprès de l'empereur Maximilien et s'acheva en 1522 par l'attribution de la ville et du baillage de Brumath aux Bitche-Deux-Ponts.

En 1570, Jacques, le dernier de la lignée des Bitche-Deux-Ponts, mourut sans laisser de descendance mâle. Sa fille unique avait épousé, en 1560, Philippe V de Hanau-Lichtenberg. Brumath ainsi que le baillage échurent au comté de Hanau-Lichtenberg.

En 1592, lors de l'affrontement de deux candidats à l'évêché de Strasbourg, Brumath allait de nouveau connaître de dures épreuves. Dans cette "Guerre des évêques" le comte de Hanau prit parti pour le protetant, le margrave Georges de Brandebourg. Jaloux, le duc de Lorraine, candidat catholique à ce même poste, ravagea les terres des Hanau-Lichtenberg et s'empara de Brumath.

Mais le sort de Brumath sera pire, quelques années plus tard, au cours de la terrible guerre de "Trente ans". Dans la "Topographia Alsatiae", parue en 1644, Mathias Merian écrivit : avant la guerre de Trente Ans, Brumath était une ville (Statt) où résidaient de nombreux nobles, mais qu'à présent elle n'était plus qu'une bourgade quelconque (Flecken). Ce qui voulait dire que ses murs, qui n’avaient été que sommairement rétablis après 1389, étaient définitivement démantelés et ne pouvaient plus assurer la protection de ses habitants.

Par les traités de Westphalie, signés en 1648, le protectorat de la France sur le comté de Hanau- Lichtenberg permit à Brumath de se relever et, progressivement, de guérir de ses plaies. Grâce à leur énergie, à leur ténacité, les Brumathois triomphèrent des conséquences désastreuses entraînées par le morcellement et les conflits féodaux.

En 1681, les Hanau-Lichtenberg prêtèrent serment de soumission au roi de France, mais restèrent vassaux de l'archevêque de Mayence. En 1717, le comte Jean-René III de Hanau-Lichtenberg décida de mettre fin à cette sujétion et racheta à l'archevêque Lothaire de Mayence la possession directe de la seigneurie de Brumath. Jean-René III, nanti de revenus considérables et devenu maître du bailliage, put ainsi mener à bien ses projets. C'est ainsi qu'à Brumath, à l'emplacement du dernier château féodal des Lichtenberg, il se lança dans la construction d'un château de résidence, sur les plans de son architecte personnel, Christian-Louis Hermann. Le chantier débuta en 1720. Ce fut un travail dur et de longue haleine pour lequel les habitants de l'ensemble du bailliage durent exécuter des corvées. Achevé en 1728, le résultat architectural fut une totale réussite. En plein centre de Brumath s'éleva un magnifique château entouré de dépendances d'une finition soignée et flanqué, au nord, d'un superbe jardin à la Française : une construction qui, par son ordonnance et par la sobriété de ses éléments, s'inscrivait dans la lignée des édifices français d'inspiration militaire, propre à Hermann, lui-même ancien ingénieur militaire.

Jean-René III résida rarement à Brumath, préférant la "Cour de Hanau" à Strasbourg (actuellement Hôtel de Ville, place Broglie). Il ne négligea pas pour autant l'entretien et l'embellissement de sa propriété brumathoise. De son mariage avec Dorothée-Frédérique de Brandebourg Anspach naquit, en 1700, une fille, Charlotte, Christine, Madeleine, Jeanne. Elle resta enfant unique. Elle se maria à Louis VIII de Hesse-Darmstadt mais décéda à l'âge de 26 ans, en 1726. Le prince héritier, Louis IX, n'avait que sept ans, il avait deux frères cadets et une sœur.

À la suite de ce deuil, le château ne fut plus jamais habité par ses propriétaires. Quelques hôtes illustres y séjournèrent épisodiquement, ainsi que plus tard la grande Landgravine, l’épouse de Louis IX.

SOCIETE D'HISTOIRE

ET D'ARCHEOLOGIE

DE BRUMATH ET ENVIRONS

| Accueil | Informations Générales | Le Musée Archéologique | La Revue | Offres Pédagogiques | Bibliothèque Idéale |

copyright SHABE 2025